"Sports en Seine. Histoires de champions d’hier et de demain", l'exposition photographique grand format

Histoires de champions

Les Hauts-de-Seine sont, depuis toujours, une terre de sport. C’est vrai dans notre présent comme en témoignent les 336 000 licenciés dans nos 2 000 associations sportives alto-séquanaises. C’est tout aussi vrai dans notre passé avec l’avènement des grands clubs historiques - à commencer par le Racing Club de France - et des premières grandes compétitions sur le territoire actuel du département. Ce glorieux passé, ce sont aussi les Jeux Olympiques de 1924, et la construction de ce qui est aujourd’hui le Stade départemental Yves-du-Manoir, une enceinte mythique qui s’apprête à accueillir ses deuxièmes Jeux cet été.

Ce monument du sport français et mondial est l’épicentre de cette exposition de photographies grand format, qui met en perspective vingt-sept images d’archives exceptionnelles et dix portraits de jeunes espoirs des clubs partenaires du Département.

Au-delà de ce regard croisé, en forme de passage de témoin entre hier et aujourd’hui, ces clichés nous font revivre les temps forts du sport français et du sport en France avec une intensité surprenante, comme si ces athlètes surgissaient littéralement sous nos yeux, figés et pourtant encore en mouvement. Ces photographies témoignent aussi de la capacité des grands événements sportifs à transmettre plus qu’un geste fugace et à être bien plus que des performances exceptionnelles. Car ce qui transparaît derrière l’image, ce sont aussi des valeurs : des moments difficiles traversés par le goût de l’effort ou un surcroît de volonté qui illustrent mieux qu’un long discours la force du collectif ou le respect de l’adversaire.

Sports en Seine. Histoires de champions d’hier et de demain est ainsi un témoignage de la puissance du sport et de son histoire mémorable dans notre Département, histoire que nous continuons d’écrire ensemble.

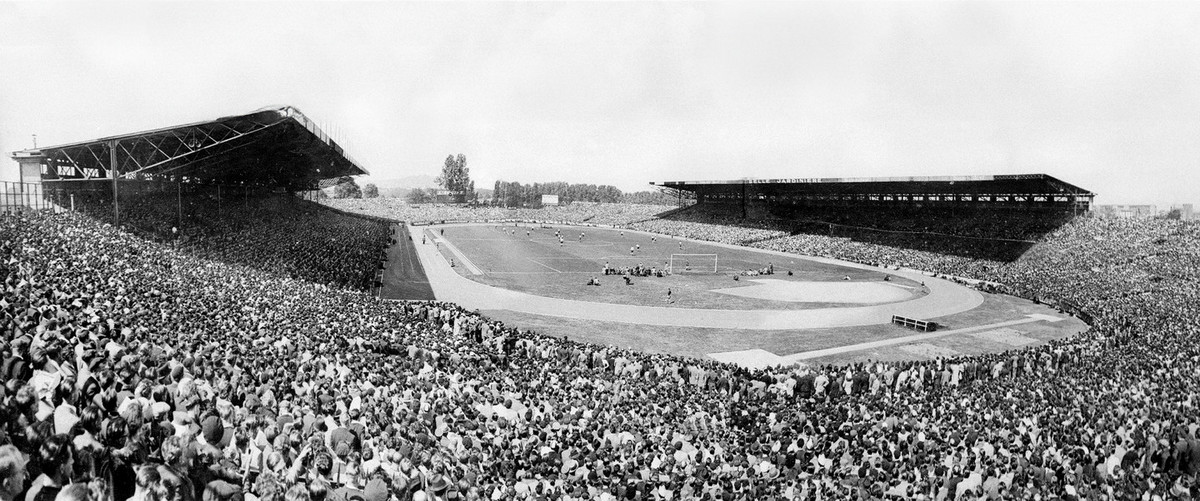

Dans la gueule du monstre

Un stade est un géant vorace, qui ne vit que par l’énergie de ceux qui y jouent et des milliers qui les encouragent. Le stade Yves-du-Manoir à Colombes en est la vibrante illustration, en ce jour de finale de Coupe de France de football 1949. Les quelque 62 000 spectateurs entassés dans les tribunes évoquent une gigantesque mâchoire prête à se refermer sur les vingt-deux acteurs, qui s’activent sur le terrain. Comme encouragé par ce monstre avide et grondant, c’est le Racing Club de France qui en ce début mai ne fait qu’une bouchée (5-2) du Lille OSC, pourtant vainqueur des trois éditions précédentes de l’épreuve. Les dieux du stade ont eu leur sacrifice, l’ogre d’acier et de béton est repu. Jusqu’à l’avènement du Stade de France, l’appétit du géant de Colombes restera inégalé, lorsqu’il s’agira d’avaler des foules record.

Ferveur ovale en impériales

C’est au milieu du XIXe siècle que la Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest met en service des voitures à impériale au départ de la gare Saint-Lazare. Dans les années 1920, ces rames à deux étages font le bonheur des spectateurs venus de Paris assister aux grandes rencontres sportives organisées sur le terrain du stade de Colombes. Avant même sa métamorphose olympique en 1924, l’enceinte accueille régulièrement de grands rendez-vous internationaux, comme ce France/Angleterre du 28 mars 1921, comptant pour le Tournoi des Cinq Nations, qui attire 35 000 amateurs de rugby acheminés en banlieue par des trains bondés. Le soutien de cette foule enthousiaste n’empêchera pas les Anglais de compléter cette année-là leur Grand Chelem, en ramenant de France une nouvelle victoire (10-6).

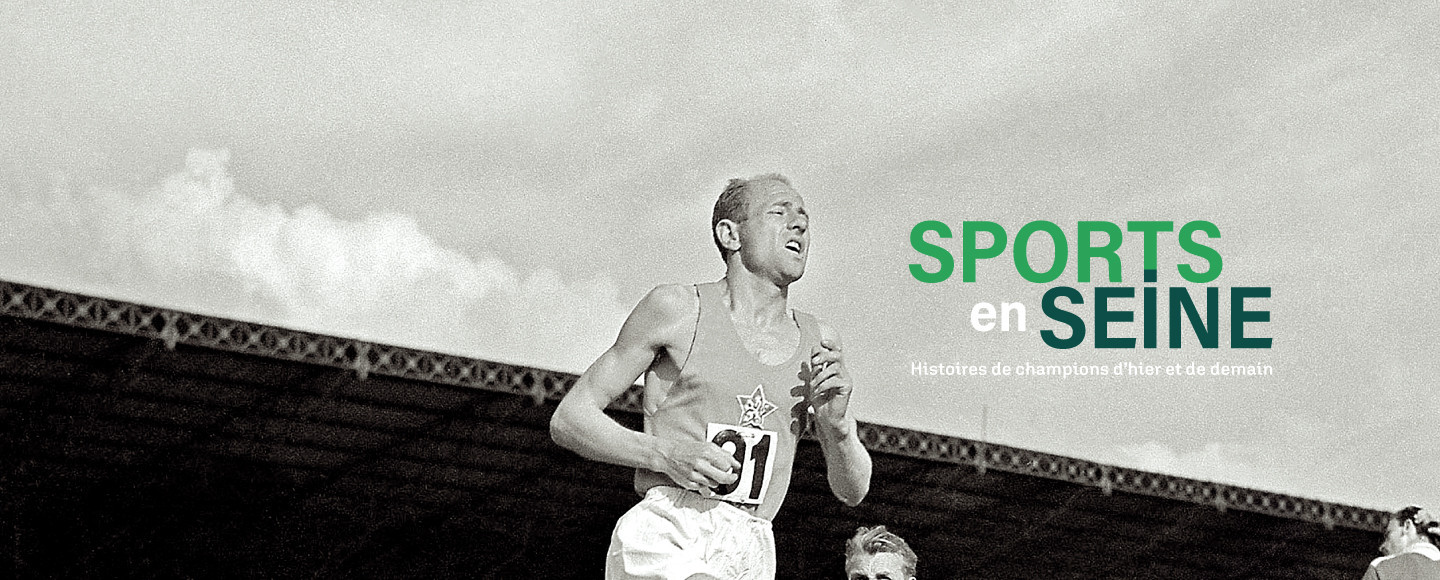

Train d’enfer pour la locomotive Zátopek

Il a bien failli ne jamais être présent à Colombes ce jour-là, le roi de l’athlétisme de l’après-guerre. Attendu pour y participer à une réunion internationale, dont il est comme il se doit la principale attraction, le triple champion olympique des 5 000 m, 10 000 m et du marathon aux Jeux d’Helsinki en 1952 était encore, la veille, bloqué en Belgique, faute de visa. Si la situation se règle in extremis, le Tchèque arrive bien tardivement en France, stressé et en manque de sommeil. Lorsqu’il entre sur la piste en cendrée du stade Yves-du-Manoir, difficile dans ces conditions de croire en ses chances de le voir battre le record du monde du 5 000 m, qui manque encore à son palmarès. Dans son style habituel, plus dodelinant et grimaçant que jamais, Emil Zátopek va pourtant y parvenir en 13’57’’2. Qu’on se le dise : même retardée, « La locomotive tchèque », arrive toujours à l’heure !

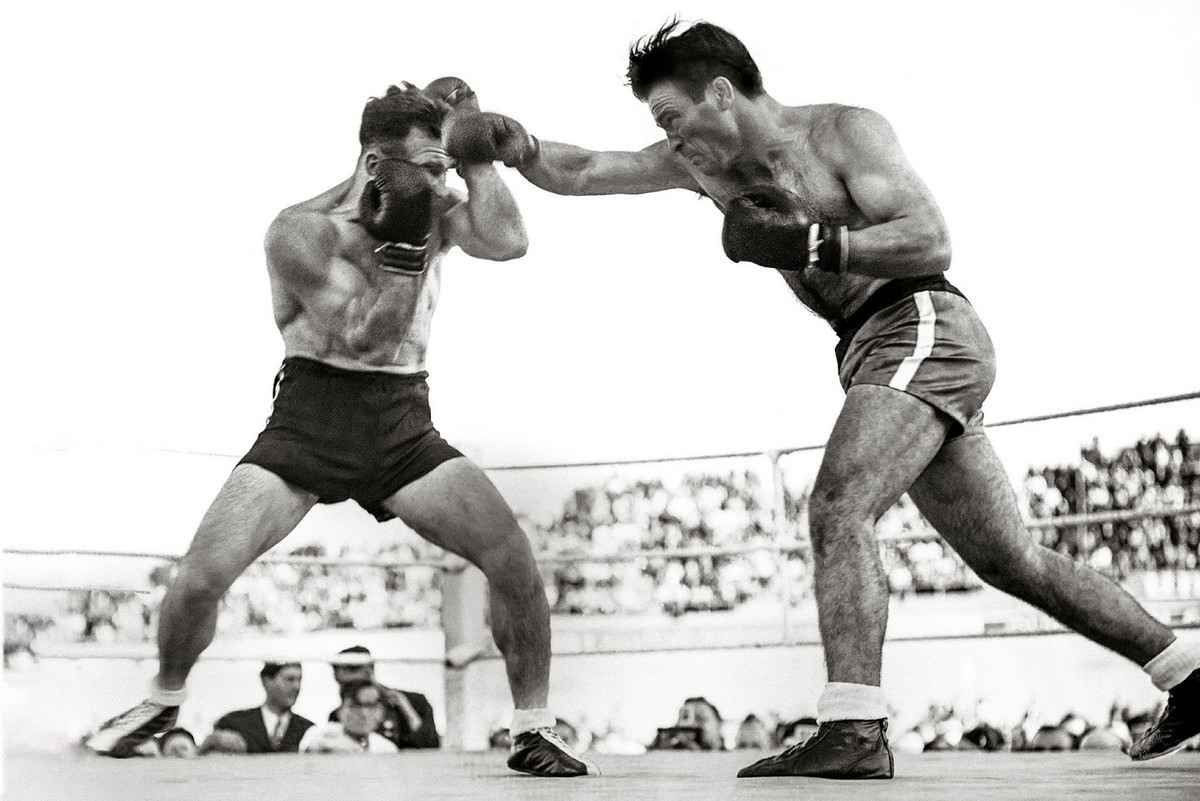

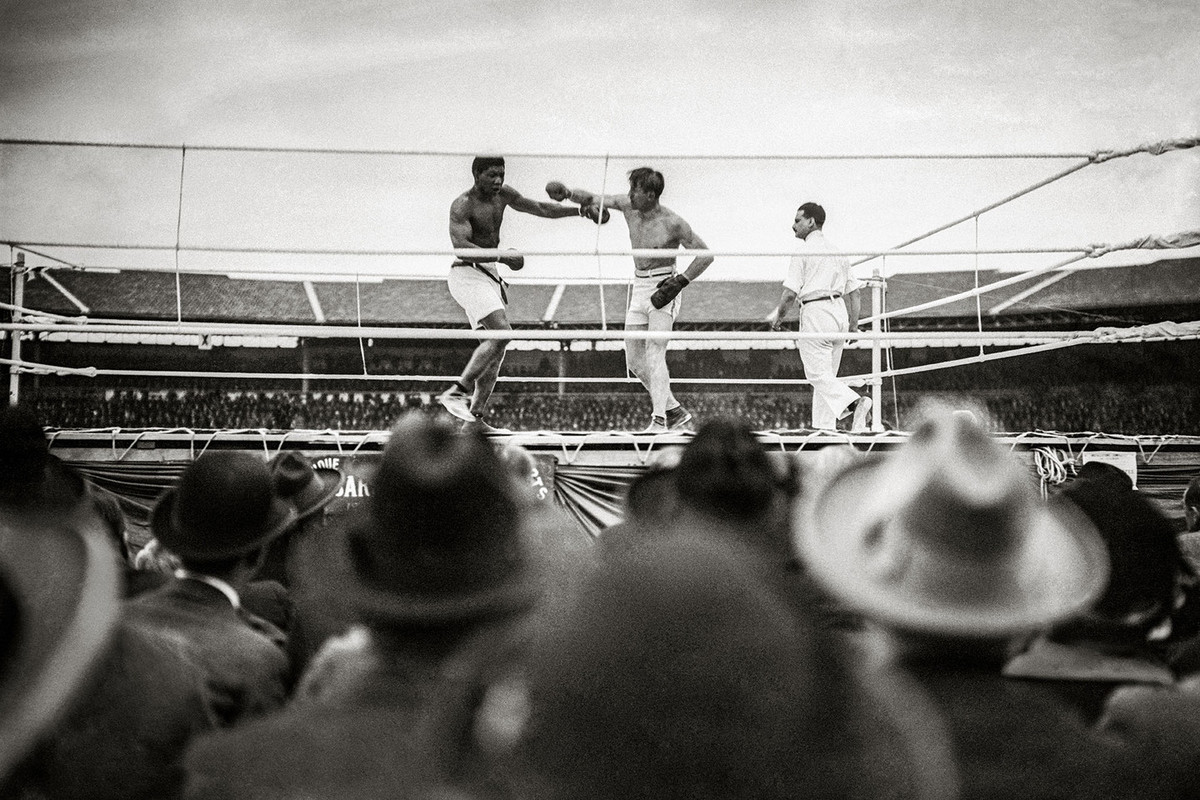

Cerdan en reconquête à la Croix de Berny

Il encaisse, Édouard Tenet, mais sa garde a bien du mal à contenir la pluie de coups que lui inflige « le Bombardier marocain ». Au centre du stade vélodrome de la Croix de Berny, transformé pour l’occasion en ring à ciel ouvert, Marcel Cerdan est un homme pressé. La guerre lui a volé ce qui aurait dû être les plus belles années de sa carrière et le double champion d’Europe des poids moyens, en 1939 et 1942, a plus que jamais faim de titres. À la neuvième reprise du combat, Tenet est dans les cordes, mais il tient bon, jusqu’au coup de gong final. Largement vainqueur aux points, Cerdan peut poursuivre une ascension qui l’emmènera jusqu’à la consécration et la gloire éternelle, grâce au titre de champion du monde des poids moyens qu’il remporte le 21 septembre 1948 en battant à Jersey City l’Américain Tony Zale.

Tom Gaillard

Tom Gaillard est licencié au CAM 92 et membre de l’équipe de France de hockey sur gazon. Âgé de 19 ans, il a déjà à son actif plusieurs titres de champion de France dans les catégories de jeunes et a remporté deux fois avec son club de Montrouge l’Euro Trophy, coupe d’Europe de la spécialité, en 2022 et 2023.

« Pour moi, les Jeux Olympiques à Paris en 2024, c’est un rêve ! C’est un événement qui restera gravé dans la mémoire de tous les sportifs qui y participeront. Recevoir les meilleures nations du hockey mondial au Stade départemental Yves-du-Manoir de Colombes, complètement reconstruit pour cette grande occasion cent ans après la cérémonie d’ouverture des Jeux de 1924, quelle chance et quel honneur pour tous les Français, sportifs, bénévoles et spectateurs ! Un événement à savourer sans modération ! »

Monaco sur Seine

Un Grand Prix en ville ? La Principauté ? Le Rocher ? La Méditerranée ? En réalité, ces bolides lancés à l’assaut des pavés rugissent à deux pas de la Seine, à l’occasion d’un Grand Prix resté unique dans l’histoire locale. Un circuit de six kilomètres avec ses chicanes, ses virages en épingle à cheveux et ses lignes droites avalées à plus de 200 km/h au cœur même de Saint-Cloud, organisé pour marquer l’inauguration de l’autoroute de l’Ouest. Qualifié de « plus grande course internationale d’après-guerre » par le quotidien L’Équipe, l’épreuve réservée aux grosses cylindrées réunit les meilleurs pilotes automobiles du moment. Au terme des trente tours de circuit, c’est le Français Raymond Sommer sur Maserati qui remporte cette ronde infernale.

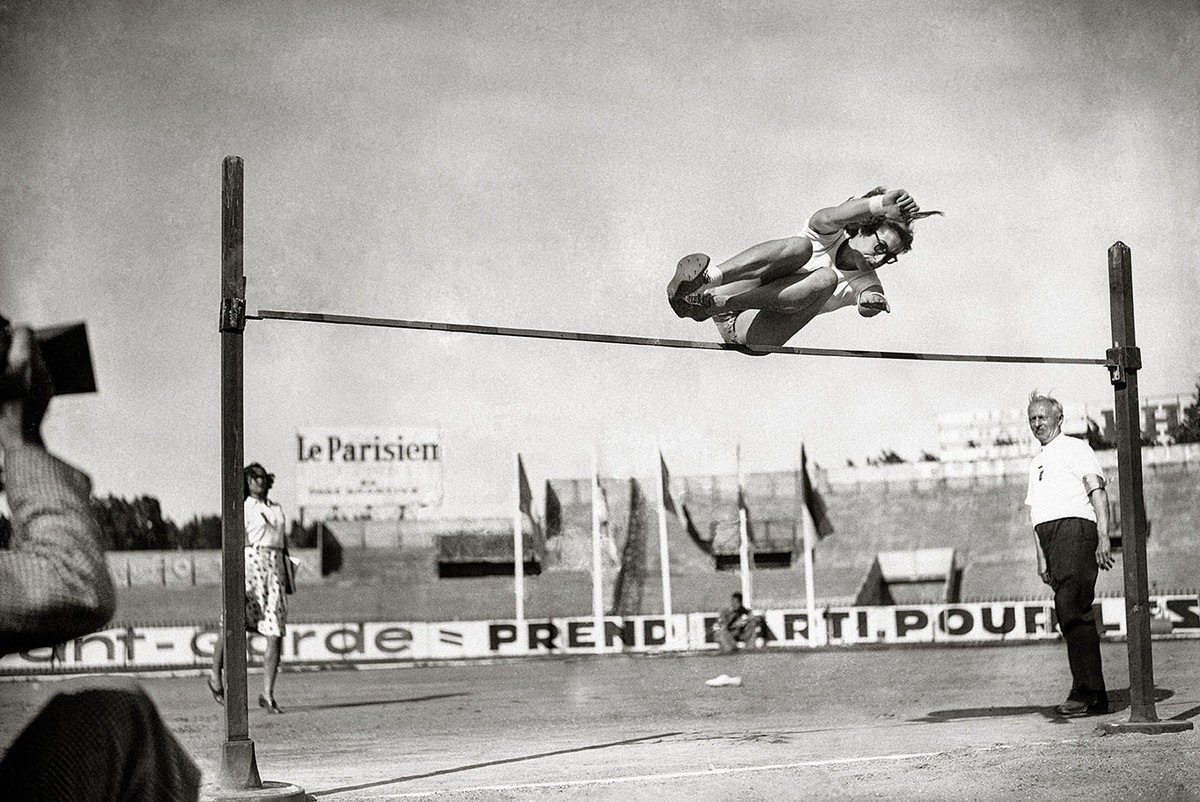

Le grand saut de Micheline Ostermeyer

Deux ans après la fin de la guerre, l’organisation à Paris des IXe Jeux mondiaux universitaires en août 1947 est un signe d’espoir pour la jeunesse. L’événement, qui rassemble 17 délégations pour un total de 800 athlètes, a un parfum de répétition générale avant le grand retour des Jeux Olympiques sur la scène internationale, prévu pour l’année suivante à Londres. Une partie des épreuves d’athlétisme est organisée au stade Yves-du-Manoir. Une jeune Française en pleine ascension, Micheline Ostermeyer, s’y distingue, en remportant les concours de saut en hauteur et de lancer du poids. Un simple galop d’essai avant ses deux titres olympiques de 1948, aux lancers du poids et du disque cette fois.Deux ans après la fin de la guerre, l’organisation à Paris des IXe Jeux mondiaux universitaires en août 1947 est un signe d’espoir pour la jeunesse. L’événement, qui rassemble 17 délégations pour un total de 800 athlètes, a un parfum de répétition générale avant le grand retour des Jeux Olympiques sur la scène internationale, prévu pour l’année suivante à Londres. Une partie des épreuves d’athlétisme est organisée au stade Yves-du-Manoir. Une jeune Française en pleine ascension, Micheline Ostermeyer, s’y distingue, en remportant les concours de saut en hauteur et de lancer du poids. Un simple galop d’essai avant ses deux titres olympiques de 1948, aux lancers du poids et du disque cette fois.

Clémence Audebert

Clémence Audebert 17 ans, pratique l’aviron depuis déjà 6 ans. Licenciée à Boulogne 92, elle compte dans sa catégorie d’âge plusieurs titres de championne de France, le dernier en date conquis en indoor sur 8 x 250 m au stade Charléty en 2024. « Les Jeux de Paris sont pour moi une occasion unique de rassembler en France les meilleurs athlètes mondiaux et de faire partager au public des moments inoubliables et inspirants. Ils viennent mettre en avant les valeurs du sport telles que la cohésion, l’entraide, l’amitié, le plaisir et le dépassement de soi et seront surtout une source d’inspiration pour l’avenir pour les jeunes athlètes comme moi. »

Ces demoiselles de la crosse

On est loin de la taille parfaite des gazons anglais, mais l’état de la pelouse ne semble pas préoccuper ces joueuses de hockey immortalisées en pleine partie. La question du terrain n’est pas anecdotique dans cette discipline et les pratiquants français ont longtemps regardé avec envie les carrés verts impeccables de leurs voisins britanniques. Les chroniqueurs voyaient d’ailleurs dans l’état souvent médiocre des terrains sur lesquels devaient évoluer les hockeyeurs français un frein au développement de la discipline en France. C’était avant la généralisation des surfaces synthétiques, sur lesquelles évoluent désormais l’élite de la discipline, à l’image du CAM 92, où la passion du jeu se perpétue de génération en génération, et des meilleures sélections olympiques, qui vont se mesurer cet été sur les terrains fraîchement refaits du Stade départemental Yves-du-Manoir.

Arabesques Belle Époque

L’élégance de cette patineuse tranche avec les panneaux publicitaires dominant la glace. Comme le symbole d’un changement d’époque, entre celle des empires finissants et un monde moderne fait d’acier, de bruit et de fureur. L’emplacement de cette patinoire éphémère, installée au centre du vélodrome Buffalo à Neuilly, participe à ce choc des cultures. Ici, d’ordinaire, résonnent les cris des amateurs de cyclisme, venus assister aux empoignades entre les plus grands champions cyclistes du moment. On y entend même parfois gronder les moteurs des premières motocyclettes, dernières sorties des usines des constructeurs d’engins roulants de toutes sortes, qui fourmillent dans l’Ouest parisien. La gracieuse silhouette de cette patineuse d’un autre âge, elle, semble déjà enveloppée de l’étoffe dont sont faits les rêves.

Saint-Cloud, station d’altitude

Début mars 1909, l’hiver lance une offensive surprise sur la région parisienne. Le 3 mars, quinze à vingt centimètres de neige tombent en quelques heures sur la capitale et ses environs. Durant les deux jours qui suivent, le parc de Saint-Cloud se transforme en station de sports d’hiver. Les pentes de l’ancien domaine impérial voient alors affluer les amateurs de sports de glisse, notamment de ski, discipline en plein essor depuis l’organisation en France, deux ans tôt, de la première compétition internationale de la spécialité par le Club alpin français. La luge, moins technique, fait aussi des adeptes lors de cet inattendu week-end enneigé de 1909, année marquée par une météo capricieuse, qui viendra même perturber le Tour de France cycliste, resté dans les mémoires comme l’un des plus arrosés et ventés de l’histoire.

Noa Zinzen

Noa Zinzen 20 ans, joue au rugby au Racing 92. Il poursuit aujourd’hui sa progression sous le maillot ciel et blanc : deux fois champion de France cadets en 2018 et 2019, il a été champion d’Europe chez les moins de 18 ans en 2022 et champion du monde chez les moins de 20 ans en 2023.

« C’est une fierté que la France et Paris puissent accueillir les Jeux Olympiques, pour réunir tous les pays et les meilleurs athlètes du monde et mettre en avant les valeurs du sport dans des lieux historiques. »

L’Ovalie en ciel et blanc

Il a la moustache bien sévère, le capitaine du Racing Club de France, Gaston Lane, ballon en main au milieu de ses équipiers ! Les joueurs au maillot ciel et blanc, vainqueurs ce jour-là à Colombes en demi-finale du championnat de France de rugby du Stade Bordelais, tenant du titre, ont pourtant de quoi jubiler. Pour le Racing, déjà triple vainqueur de l’épreuve (1892, 1900 et 1902) cette victoire offre la perspective de mettre un terme à dix saisons de disette. Mais peut-être son capitaine pressent-il qu’en finale, Toulouse, en quête d’un premier Bouclier de Brennus sur son terrain des Ponts Jumeaux, sera un adversaire coriace. Impression confirmée quinze jours plus tard, puisque les Racingmen s’inclinent 8 à 6. Ils devront encore attendre 1959 pour garnir leur armoire à trophées, riche à ce jour de six Boucliers de Brennus.

Cyclisme sur terrain glissant

Il semble tout droit sorti de terre ce peloton, mi-glaise, mi-acier, tel un Golem des temps modernes. Cette génération spontanée de cyclards tout-terrain évolue pourtant sur une tout autre surface, qui se dérobe sous les pieds et fait monter l’acide lactique dans les quadriceps. Le franchissement de la sablière de Trivaux à Clamart est l’un des morceaux de bravoure de ce cyclo-cross de L’Auto, millésime 1937. Depuis le début du XXe siècle, la discipline est très populaire et rares sont les champions sur route à ne pas s’entretenir l’hiver à coup de dénivelés et de bains de boue. Le plus fameux d’entre eux reste Eugène Christophe, « le Vieux Gaulois » de Malakoff, premier maillot jaune de l’histoire du Tour de France en 1919 et sept fois champion de France de la spécialité entre 1909 et 1921.

Quand l’homme-canon entre en piste…

Avec son casque bol, allongé sur sa motocyclette Alcyon en position de recherche de vitesse, André Grapperon a des airs d’obus éjecté d’un canon. Sur l’anneau du premier vélodrome Buffalo à Neuilly, construit à l’emplacement même où Buffalo Bill présenta son Wild West Show en 1889, le bruit des moteurs résonne moins souvent que le bourdonnement des pelotons de pistards, mais il va dans le sens de l’histoire industrielle locale. À l’image d’Alcyon, à Neuilly puis à Courbevoie, les marques de cycles nées dans l’Ouest parisien sont aussi celles qui, au tout début du XXe siècle, vont se lancer dans la production d’automobiles, de motocyclettes et même pour certaines d’entre elles d’aéroplanes. Un châssis est un châssis, ajoutez-y un moteur et tout devient possible ! Au guidon de son terrible engin, André Grapperon, lui, fera une belle carrière de pilote, qui l’emmènera jusqu’aux États-Unis, raflant au passage dans sa folle chevauchée les titres de champion de France et d’Europe.

Chiquito de Cambo, un Basque à Billancourt

Ce ne sont pas sur les bords de l’Adour que ces trois valeureux pelotaris sont photographiés, mais à deux pas de la Seine, dans le quartier du Point du Jour à Billancourt. Le colosse au milieu, Joseph Apesteguy, plus connu sous le nom de Chiquito de Cambo, est alors en fin de carrière et cela fait longtemps que sa légende a fait de lui une figure internationalement reconnue. Déjà, en novembre1903, il faisait affluer à Neuilly le Tout-Paris autour du fronton du Cercle Saint-James, pour une double confrontation face à l’Espagne disputée devant quelque 10 000 spectateurs. La popularité de ce poids lourd du sport basque (1m95 pour 90 kilos !) est alors à son apogée. Au point de voir son nom associé pour l’éternité au trinquet jouxtant le grand fronton de Paris, sorti de terre aux confins de Billancourt en 1924, alors que la pelote basque était sport de démonstration au programme olympique.

Anita Adamo

Anita Adamo, 16 ans, est fleurettiste au BLR 92. Membre de l’équipe de France des moins de 17 ans, l’escrimeuse de Bourg-la-Reine est sélectionnée aux circuits européens, a participé aux championnats d’Europe cadets à Naples et compte déjà un titre de championne de France par équipe à son palmarès, conquis en 2022.

« Les Jeux Olympiques de 2024 sont un événement exceptionnel et le fait que ce soit en France permet de donner une visibilité très importante aux sports olympiques, comme le mien notamment, grâce au cadre exceptionnel que nous offre Paris et ses infrastructures. »

Plongée en eaux troubles

Ne pas boire la tasse, se laver abondamment après l’effort et, de préférence, être vacciné contre la typhoïde : trois recommandations, qui témoignent qu’à la Belle Époque, piquer une tête dans la Seine n’est pas sans risque. Pas de quoi refroidir pour autant ces nageurs amateurs au départ des éliminatoires de la Traversée de Paris en juin 1912, épreuve qui connaît un beau succès depuis sa création sept ans plus tôt. Les pontons faisant office de plongeoir sont ceux du chantier des travaux d’élargissement du pont d’Asnières. L’histoire ne dit pas combien de ces valeureux concurrents ont dû rendre visite à un dispensaire dans les jours suivants leurs performances aquatiques…

L’aviron, une tradition au long cours

C’est à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que se développe la pratique de l’aviron sur la Seine. D’abord récréatif, au temps des guinguettes et des dimanches au bord de l’eau, l’art de ramer en cadence fait fleurir les sociétés nautiques comme celle de la Basse-Seine à Courbevoie, créée en 1882, dont les régates, face à sa grande rivale de la Marne, ont alors des allures d’Oxford - Cambridge à la française. Plus tard, le bassin d’Asnières accueille les épreuves d’aviron des Jeux de 1900 à Paris. Le rayonnement olympique des rameurs locaux s’est depuis perpétué, de génération en génération, sous l’impulsion de clubs comme l’ACBB créé en 1943, dont la section aviron est aujourd’hui devenue Boulogne 92 et organise chaque année la Traversée des Hauts-de-Seine et de Paris à la rame.

Les enfants de la batte

Ces soldats et ambulanciers du corps expéditionnaire américain sont alors loin de s’en douter, mais ils disputent l’une des premières parties de base-ball en France. De notre côté de l’Atlantique, et a fortiori lors de la Première Guerre mondiale, le sport préféré de l’Amérique n’est qu’une discipline exotique et ses premières démonstrations, tout comme celles disputées au stade Pershing, intriguent plus qu’elles ne passionnent le public local. Sept ans plus tard, à Colombes toujours, mais cette fois sur le terrain du tout nouveau stade olympique, les joueurs professionnels des Giants de New York et des White Sox de Chicago auront beau faire étalage de leur habilité batte en main lors de deux matches d’exhibition, rien n’y fait, le public boude. Côté sport, le rêve américain ne fait pas encore recette…

Oussama Brahmi

Oussama Brahmi, 20 ans, est membre de l’équipe de France de basket fauteuil. Champion de France de la discipline en 2024, il a aussi remporté cinq titres nationaux en para-athlétisme, ainsi que trois autres en haltérophilie.

« Les Jeux de Paris représentent pour moi une mise en lumière du travail accompli par les athlètes. Les accueillir à domicile est une opportunité pour montrer nos talents de sportifs et la valeur de nos disciplines ! »

À l’assaut du mur de Sceaux

Les forêts et grands domaines de L’Ouest parisien constituent, dès la fin du XIXe siècle, le terrain de jeu favori des sportsmen amateurs de cross-country. C’est d’ailleurs à Meudon-Bellevue qu’en 1889 l’Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques (USFSA) organise le premier championnat de France de la spécialité. Dès lors, le cross national aura souvent pour cadre les sous-bois de Ville-d’Avray, Chaville et du domaine de Saint-Cloud, révélant des champions tout-terrain et durs au mal comme Gaston Ragueneau de la Société athlétique de Montrouge, six fois vainqueur de l’épreuve. Si ces temps héroïques sont révolus en 1924, date à laquelle sont immortalisés les participants de ce Challenge Pesch disputé à la Croix de Berny et dans le domaine de Sceaux, les épreuves de cross-country font toujours recette, de la saison des feuilles mortes à celle des premiers bourgeons.

Louane Verger

Louane Verger, 19 ans, a débuté le volley-ball au CSM Clamart. Après un passage d’une saison au VB La Rochette, elle intègre en 2021 le centre de formation des Mariannes 92. Elle évolue depuis avec l’équipe professionnelle du club partenaire des Hauts-de-Seine.

« Pour moi, les Jeux Olympiques constituent un grand rassemblement historique qui permet de fédérer les gens autour du sport. J’ai acheté des places pour le volley, pour participer à ce moment festif. C’est symbolique pour beaucoup de sportifs, l’événement d’une vie, l’aboutissement d’années de travail. Pour rien au monde en tant que sportive je n’aurai loupé cet événement ! »

Dans les filets de « L’Araignée noire »

La détente du gardien soviétique, tout de noir vêtu, n’est pas étrangère au record d’affluence battu ce jour-là à Colombes lors du match amical qui oppose la France à l’URSS. 62 145 spectateurs se pressent dans les tribunes du stade Yves-du-Manoir avec l’espoir de voir les Bleus faire trembler les filets de Lev Yachine, surnommé « L’Araignée noire » pour sa propension à tisser devant ses buts une toile infranchissable. Ce ne sera pas le cas ce 21 octobre, puisque les attaquants français réussiront par deux fois à déjouer sa vigilance pour une victoire de prestige, 2 buts à 1. Pas de quoi pourtant troubler la sérénité de l’équipe d’Union soviétique, qui, quelques semaines plus tard, devient championne olympique à Melbourne. Yachine, lui, après avoir contribué à la victoire de sa sélection lors du premier championnat d’Europe des nations en 1960, deviendra trois ans plus tard le premier gardien de but de l’histoire et le seul à ce jour à remporter le Ballon d’or de meilleur footballeur de l’année.

Edmond Dehorter ou la voix des airs

Un micro, une moustache et un sacré tempérament : Edmond Dehorter, pionnier de tous les radio reporters sportifs français, est ce qu’il est convenu d’appeler un personnage. En ce 9 juin 1924, lui, que son physique ne prédispose pourtant pas aux acrobaties aériennes, se retrouve dans la nacelle d’un ballon captif prêt à s’envoler dans le ciel de Colombes. La raison : le comité d’organisation des Jeux de Paris lui interdit ce jour-là l’accès au stade olympique, sous la pression de ses confrères de la presse écrite, craignant que son compte rendu radiophonique de la finale Suisse / Uruguay ne leur fasse perdre des lecteurs. Se faire couper le sifflet pour un match de football, un comble ! Qu’à cela ne tienne, pour commenter, Edmond prendra la voie des airs… et même si le vent l’oblige à écourter son reportage, son coup de force lui vaut de voir s’ouvrir devant lui les portes du stade olympique pour le reste de la compétition.

François Faber, le dévoreur de tempêtes

Sur ce cliché, il est tel qu’en lui-même le « Géant de Colombes » : écrasant les pédales de toute la puissance de son imposant physique, ses larges épaules semblant faire ployer le guidon, alors qu’il avance, en force, toujours… C’est ce style qui lui a permis, un an plus tôt, de dompter une météo tempétueuse, ignorant pluie et bourrasques, pour remporter l’édition 1909 de la Grande Boucle. Lui qui a grandi à Colombes, qui a connu la dureté du travail de docker sur les bords de Seine, n’est pas du genre à finasser. Dans ce Tour 1910, accablé par les chutes, la maladie et une ultime crevaison dans la dernière étape, il doit pourtant s’incliner d’un rien devant son coéquipier et rival de l’équipe Alcyon, Octave Lapize. Et c’est une autre tourmente qui aura finalement raison du colosse, celle de la Grande Guerre, durant laquelle il perd la vie le 9 mai 1915, près d’Arras.

Lucas Fisher

Lucas Fisher, 18 ans, a intégré officiellement le groupe professionnel de Nanterre 92 en 2021. International U19, il est l’un des leaders de l’équipe de France lors de la Coupe du monde de basket.

« Je ressens beaucoup de fierté et d’excitation à la perspective de voir les Jeux olympiques en France cet été. C’est quelque chose d’unique, que notre génération a la chance de pouvoir vivre à domicile ! »

Ylan Esso Essis

Ylan Esso Essis,18 ans, a intégré officiellement le groupe professionnel de Nanterre 92 en 2021. International U19, il est l’un des leaders de l’équipe de France lors de la Coupe du monde de basket.

« Je ressens beaucoup de fierté et d’excitation à la perspective de voir les Jeux olympiques en France cet été. C’est quelque chose d’unique, que notre génération a la chance de pouvoir vivre à domicile ! »

Harold Abrahams, la revanche du Vieux Continent

Il peut parfois y avoir des passages de témoin même en sprint, cette photo en est la preuve. Au premier plan, l’Américain Charlie Paddock, champion olympique du 100 m en 1920 à Anvers. Au second, l’Anglais Harold Abrahams, qui s’apprête à le détrôner le 7 juillet 1924 sur la piste de Colombes. Ce jour-là, c’est bien plus qu’une succession qui se joue, puisque la victoire du sprinter de Cambridge fait voler en éclats la domination, jusque-là sans partage, des athlètes américains sur le 100 m. Champion olympique à Paris, Harold Abrahams devra abandonner la compétition un an plus tard, sur blessure. Mais sa farouche détermination inspirera six décennies plus tard le réalisateur Hugh Hudson, dont le film – quatre fois oscarisé – Les Chariots de feu, retrace le parcours du premier champion olympique de sprint européen et sa rivalité avec un autre des héros des Jeux de 1924, l’Écossais Eric Liddell, médaillé d’or sur 400 m à Colombes.

Suzanne Lenglen, l’aérienne

C’est sur la terre battue de la Faisanderie, dans le parc de Saint-Cloud, que « La Divine » du tennis français est née à la gloire. À 15 ans en 1914, elle s’y révèle aux yeux des amateurs, y remportant son premier titre de championne du monde, attribué au terme des Internationaux de tennis alors organisés sur les terrains ocres du Stade Français. Neuf ans plus tard, le style aérien que fige cette photo, ainsi qu’un palmarès inégalé – elle reste championne du monde de 1914 à 1926, année où elle devient professionnelle – en font l’une des figures de la France dans le monde, au même titre que le boxeur Georges Carpentier. « Influenceuse » avant l’heure, elle révolutionnera même la mode sportive avec les tenues imaginées pour elle par le couturier Jean Patou. Robe raccourcie au-dessus du genou, bras dénudés pour plus de mobilité, autant d’innovations qui marquent les esprits et font de sa gestuelle une signature inimitable.

Doria Boursas,

Doria Boursas, judokate, est licenciée au club des Arts martiaux d’Asnières. À 18 ans, elle est déjà montée sur plusieurs podiums internationaux. Vice-championne d’Europe cadette chez les moins de 63 kg et championne du monde cadette par équipe mixte, elle est aussi en 2024 championne de France dans sa catégorie.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de voir les Jeux Olympiques débarquer à Paris. Ce n’est pas tous les jours que l’on accueille cet événement en France et je pense que c’est une expérience unique, que l’on ne vit qu’une fois dans sa vie ! Même si je n’y participerai pas, j’ai hâte de voir l’ambiance et l’effervescence que les JO apporteront chez nous. »

Le retour raté de Georges Carpentier

En 1922, Georges Carpentier est déjà une légende du noble art. Devenu deux ans plus tôt le premier Français champion du monde de boxe de l’histoire, sa popularité est au zénith. Son retour, après plusieurs mois loin des rings, est donc attendu avec impatience au stade Buffalo, alors récemment inauguré. Mais l’événement va tourner court : son challenger, le solide Français d’origine sénégalaise Louis Phal, dit Battling Siki, le met KO au sixième round à la surprise générale. Victime de son manque de préparation et d’un combat vraisemblablement arrangé par son manager, où rien ne se passe comme prévu, Georges Carpentier voit d’un coup s’envoler ses titres de champion de France, d’Europe et du monde des mi-lourds. Si après cette parodie de combat son aura reste intacte, il gardera jusqu’à sa disparition en 1975 un souvenir amer de ce funeste après-midi à Montrouge.

La dernière charge héroïque du XV de France

Avant le déménagement du Tournoi des Cinq Nations au Parc des Princes, il fallait bien un match de légende pour l’ultime rendez-vous du stade Yves-du-Manoir avec le XV de France. Avec ce France / Angleterre, c’est une charge héroïque que jouent les Bleus aux 34 000 spectateurs de Colombes. Dans le rôle du capitaine courage, Walter Spanghero et ses grands compas, tout juste de retour en sélection. Celui que les Sud-Africains ont surnommé « L’homme de fer » galvanise ses équipiers, qui effeuillent le XV de la Rose comme on souffle une fleur de pissenlit. Les Bleus concluent leur récital sur le score sans appel de 37 à 12. Roger Couderc peut lancer un dernier « Ici Colombes ! », déjà nostalgique des après-midi de Tournoi dans l’ancien stade olympique.

Julilove Andon

Julilove Andon est licenciée au Paris 92 et a intégré le pôle espoir France de handball au CREPS de Châtenay-Malabry. À 17 ans, elle a déjà pris goût aux grandes compétitions internationales, en remportant notamment en 2023 deux médailles d’or en Coupe d’Europe et au Festival olympique de la Jeunesse européenne.

« Les Jeux Olympiques 2024 à Paris représentent pour moi un grand moment de la promotion du sport dans le monde. Des athlètes qui vont donner le meilleur d’eux-mêmes à travers les Jeux pour gagner la plus belle des médailles, chez nous, à Paris. J’espère vivre moi aussi cette expérience en 2028 avec la France en tant que sportif pro et gagner une médaille ! Allez les Bleus ! »

L’âge d’or des rois de la piste

Les communes des futurs Hauts-de-Seine ont vu à partir de la fin du XIXe siècle les vélodromes fleurir comme jonquilles au printemps. Sous l’impulsion des fabricants de cycles, qui y voient le lieu idéal pour démontrer l’excellence de leurs machines et y placarder leurs publicités, les anneaux de vitesse naissent et disparaissent aussi, à l’image des éphémères vélodromes de Courbevoie ou de la Seine à Levallois. Le vélodrome Buffalo, lui, en activité à partir de 1892 et un temps dirigé par Tristan Bernard, s’impose durablement dans le paysage sportif local. Les plus grands pistards s’y affrontent, des piles de records y sont établis et les épreuves comme Le Bol d’Or y attirent la foule chaque année. C’est sur son anneau de 300 mètres, reconstruit dix ans plus tôt, que ces deux pistards s’apprêtent à en découdre à l’occasion de l’édition 1912 de la Fête du syndicat des coureurs.

Sur les ailes de Géo André

Sur la piste du stade du Matin à Colombes, où sera édifiée cinq ans plus tard l’enceinte olympique des Jeux de 1924 à Paris, Géo André semble prêt à prendre son envol lors de ces championnats militaires. Il faut dire que « L’athlète parfait », comme est surnommé le Racingman à l’époque, n’a pas son pareil pour défier les lois de la gravité. Sur les pistes en cendrée, le hurdler, aussi adepte du saut en hauteur, dispose déjà dans les années 1920 d’un palmarès fort d’une vingtaine de titres de champion de France et de deux médailles olympiques conquises à Londres en 1908 et Anvers en 1920. Par ailleurs international de rugby à XV, il s’illustre aussi dans les airs pendant la Grande Guerre, dans la célèbre escadrille des Cigognes. Champion éclectique et populaire, c’est à lui que reviendra l’honneur de prononcer le serment olympique lors des Jeux de Paris en 1924.

Deux nuances de vert

Au premier plan, les jardiniers qui s’affairent dans leurs lopins rappellent qu’autrefois la presqu’île de Gennevilliers était terre de maraîchage. Au second, c’est sur un autre carré vert que le XV de France joue son destin face au Pays de Galles. Une victoire et les Bleus finiraient pour la première fois seuls en tête du classement du Tournoi des Cinq Nations, avant même leur dernier déplacement à Dublin. Porté par le grondement des 45 000 spectateurs du stade Yves-du-Manoir, le XV de France, emmené par son capitaine Lucien Mias, ne laisse pas passer l’occasion et s’impose 11 à 3. Le grondement qui s’élève des tribunes au coup de sifflet final est à la hauteur de l’événement. On raconte que cette année-là, dans les potagers de Colombes, la récolte de poireaux, symbole de la sélection galloise, a été particulièrement bonne…