Les expositions dans les musées départementaux et aux archives départementales

Fleur de guerre, au musée départemental Albert-Kahn. Du 4 novembre 2025 au 22 mars 2026

Pour sa quatrième résidence de création, le musée départemental Albert-Kahn invite l’artiste 1011 à explorer ses collections et se les approprier le temps d’une immersion de six mois.

La Salle des Plaques reste l’épicentre du projet d’inventaire visuel du monde qu’Albert Kahn imagine au début du XXe siècle. Cent ans plus tard, les boîtes en bois qui abritaient les précieuses plaques de verre rapportées par ses opérateurs occupent toujours les rayonnages, tandis que le musée invite des artistes à s’emparer des collections, à s’en nourrir et à les revisiter, avant de montrer leur travail dans ce lieu historique.

LA POLÉMOFLORE

L’artiste plasticienne 1011 s’est plongée dans les Archives de la Planète. Son attention a été attirée par les photographies des régions dévastées par la Grande Guerre, point de départ de sa réflexion : « à quoi ressemblent ces paysages meurtris aujourd’hui ? La nature a-t-elle été résiliente ? Les hommes ont-ils agi pour la reconstruction de la végétation ? Peut-on encore voir les cicatrices de ce carnage aujourd’hui ? Quel serait l’inventaire à établir en 2025 de ces anciens champs de batailles ? » Des questions qui l’ont conduite à découvrir la notion de plantes obsidionales ou de polémoflore, du grec ancien polémos, « guerre », terme de botanique qui désigne les végétaux propagés lors des guerres et des déplacements de population.

UN INVENTAIRE DESSINÉ

Dans son œuvre teintée de philosophie, 1011 s’intéresse à l'assujettissement des humains à la technique et à ses effets considérables dans l’histoire et dans la période contemporaine. Son intention ici est de dessiner un inventaire des plantes de la polémoflore du territoire lorrain en écho à ces images de 1914-1918. À l’heure de la perte massive de la biodiversité, son projet propose une vision optimiste de la résilience végétale qui fait résonner tant la poésie que les mémoires tragiques des lieux. Dans l'esprit des planches naturalistes du XVIIIe siècle, ses dessins délicats au crayon de couleur répondent aux autochromes de paysages dévastés.

1011 est une artiste plasticienne française née en 1970 en Bretagne. Le crayon de couleur comme éloge de la lenteur, un hommage au rythme de la nature |

LA PROGRAMMATION ASSOCIÉE

Des rencontres et ateliers en famille avec l’artiste 1011 sont proposés dans le cadre de sa résidence de création dans la salle des Plaques du musée.

- Dimanche 7 décembre à 11h30 (1h) et dimanche 1er février : visites avec l’artiste - Gratuit sur présentation d’un billet d’entrée ;

- Mercredi 25 février : visite avec l’artiste pour le public en situation de handicap visuel ;

- Dimanche 7 décembre, dimanche 1er février, et mercredi 25 février à 14h30 (2h) : ateliers famille à partir de 7 ans - Gratuit Sur réservation : albert-kahn.hauts-de-seine.fr ;

- Dimanche 22 mars – Clôture :

- échange autour des plantes obsidionales, leur histoire et leur réinterprétation dans l’art contemporain avec notamment François Vernier, spécialiste des plantes obsidionales ;

- atelier de plantation de graines polémoflores avec les jardiniers du musée.

Informations pratiquesFleurs de guerre |

Source Guide Vallée-Culture n° 83 - Novembre - Décembre 2025

Horizon – expériences de la matière, au Jardin des métiers d'Art et du Design à Sèvres. Du 22 octobre 2025 au 18 janvier 2026.

Cette exposition imaginée par la designer Véronique Maire, est le troisième volet d’un cycle consacré aux vingt créateurs installés au JAD depuis 2022, l’exposition dessine un paysage sensible de leurs savoir-faire et révèle les dialogues qui se tissent entre leurs pratiques créatives.

Artisans d’art et designers se rencontrent autour du vivant et des matières naturelles comme le bois, l’argile, le lin, le cuir, les pigments naturels ou les algues. Les matières minérales, végétales et animales deviennent le terrain de recherches, d’innovations et d’associations inédites. Designers et céramistes valorisent des terres locales de rebut pour en révéler les strates colorée, un héliograveur et un designer olfactif développent une recherche qui vise à composer des encres parfumées à partir de résine de mastic, à la lisière de la mer, une créatrice textile transforme les algues en fibres durables ; ailleurs, des recherches sur l’ennoblissement textile projettent vers le ciel des tissus qui captent lumière et mouvement.

Exposition Collective du JAD - Collaboration entre Albane Salmon et Martin Blanchard © Clara Chevrier

La scénographie d’Horizon, que l'on doit à la designer Véronique Maire, invite à cheminer entre ces plans de paysage : couches de sols, horizons marins, cueillette en forêt ou espaces célestes. Les œuvres se répondent dans un jeu d’échos entre matières et formes, faisant surgir textures souples et volumes inattendus. Des rythmes apparaissent, scandant la traversée, tandis que des visions oniriques, presque miragées, déplacent le regard vers d’autres mondes possibles. Pensée comme un parcours en deux temps, l’exposition révèle autant leurs expérimentations de la matière que leurs inspirations intimes : un livre, un geste chorégraphique, une image ou un souvenir… Ces fragments intérieurs deviennent un réseau de références plus vaste, empruntées à la littérature, à la danse contemporaine, aux arts plastiques, au design, à la mode ou au sport. De ces résonances naît un cabinet de curiosité élargi, où se croisent Olafur Eliasson, Pina Bausch, Anish Kapoor, Andrea Branzi et bien d’autres figures. Autant de présences qui témoignent de la manière dont la création contemporaine irrigue et relie aujourd’hui le design et les métiers d’art.

Informations pratiques

♦ Horizon, expériences de la matière

Jusqu’au 18 janvier 2026

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h

Gratuit

⇒ Visites commentées avec un médiateur

Précédées d’une visite du site et d’un café convivial Samedis 1er novembre et 6 décembre (1h30)

À partir de 12 ans - Tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € Sur réservation : le-jad.fr

⇒ Découvertes en famille

Avec des défis et des activités ludiques et interactives

Dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre à 15h (1h30) À partir de 6 ans - Gratuit

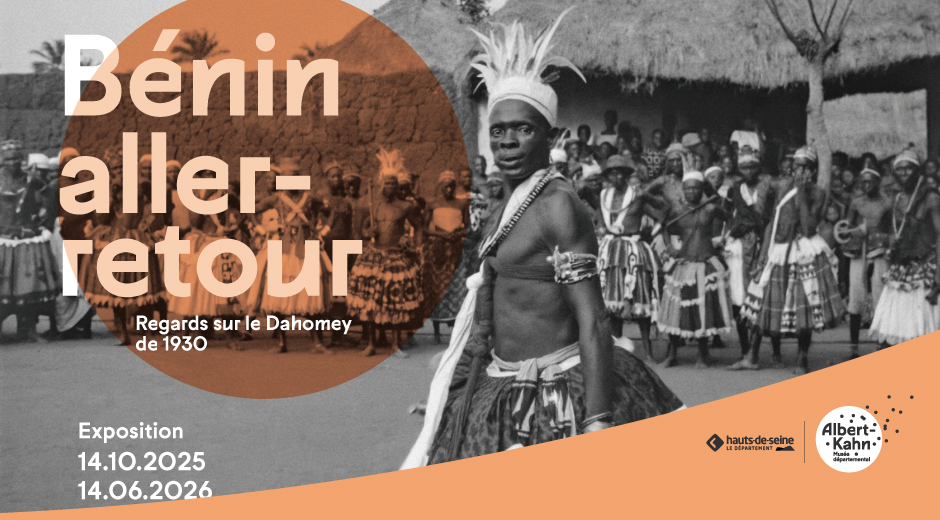

Bénin aller-retour, regards sur le Dahomey de 1930, au musée départemental Albert-Kahn. Du 14 octobre 2025 au 14 juin 2026

Exposition évènement de la saison 2025-2026 au musée départemental Albert-Kahn, Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930 propose une relecture des films et photographies produits au cours d’une mission des Archives de la Planète menée par le missionnaire catholique Francis Aupiais et l’opérateur Frédéric Gadmer au Dahomey (actuel Bénin) de janvier à mai 1930. Une immersion en forme de dialogue franco-béninois qui questionne le regard porté sur les cultures extra-européennes, dans un contexte d’emprise coloniale et de naissance de l’ethnographie. En amont de l’exposition, des missions de documentation de terrain ont été réalisées en 2023-2024 par le musée départemental Albert-Kahn en partenariat avec des experts du patrimoine béninois, dans le cadre du programme de coopération entre le Département des Hauts-de-Seine et la Communauté de communes du Zou au Bénin.

Une mission singulière des Archives de la Planète

Dans la continuité d’un cycle de réouverture consacré au voyage, puis d’une exposition qui mettait à l’honneur les images des jardins, le musée départemental Albert-Kahn poursuit l’exploration des axes fondamentaux de ses collections, cette fois autour du regard porté sur l’autre et de la dimension ethnographique des Archives de la Planète, récemment inscrites au registre Mémoire du monde de l’UNESCO.

La mission de 1930 au Dahomey est singulière à plusieurs titres : seule incursion des Archives de la Planète en Afrique sub-saharienne, dernière expédition d’ampleur avant l’arrêt du projet du fait de la faillite de la banque Kahn, elle résulte de l’initiative d’un homme d’Église atypique, le père Francis Aupiais (1877-1945). Ce père missionnaire, engagé dans une entreprise au long cours pour une meilleure connaissance des cultures africaines, entre en contact avec Albert Kahn en 1927 et le convainc de financer sa démarche de documentation des pratiques culturelles et religieuses dahoméennes, qui s’inscrit naturellement dans la lignée du projet humaniste du philanthrope.

Un des premiers corpus filmiques de l’ethnographie française

Le but du père Aupiais est d’aider à une « reconnaissance africaine » en documentant l’évangélisation mais surtout la culture traditionnelle du Dahomey, en particulier les cérémonies royales et les rites vodún, qu’il tient en haute estime. La mission dure quatre mois et demi au cours desquels Frédéric Gadmer réalise 1 102 autochromes (photographies en couleurs) et tourne 140 bobines de film, sous la direction d’Aupiais. Ces films, les premiers de cette ampleur tournés au Dahomey, constituent le plus vaste ensemble de films des Archives de la Planète et l’un des premiers corpus filmiques de l’ethnographie française, cinq ans après la fondation de l’Institut d’ethnologie de Paris et un an avant la mission Dakar-Djibouti.

Récemment numérisés en haute définition (4K), ces films constituent le fil rouge de l’exposition qui vise à présenter le déroulement, les enjeux et la postérité, un siècle plus tard, de cette mission atypique. Projetés en grand format tout au long d’un parcours immersif, ils offrent une qualité d’image inédite et plongent les visiteurs dans l’intimité des cérémonies et des cultes dahoméens, tissant des liens entre les protagonistes d’hier et le public d’aujourd’hui, entre la France et le Bénin.

De nombreux objets, prêtés notamment par le musée du quai Branly – Jacques Chirac, font écho aux images fixes et animées : emblèmes de pouvoir, attributs vodún, nécessaires à divination frappent par leur sophistication, qui rejoint celle des usages auxquels ils étaient destinés et que documentent les films. Parmi ces pièces rares, figurent certains objets exposés en France par le père Aupiais lui-même.

Des regards d’artistes issus du continent africain

Bénin aller-retour questionne en outre la réception contemporaine des images de 1930 grâce aux regards d’artistes issus du continent africain. Servant de mise en perspective et de contrepoint critique, les œuvres de Ishola Akpo, Thulani Chauke, Sènami Donoumassou, Bronwyn Lace, Roméo Mivekannin, Angelo Moustapha, et Marcus Neustetter, dont plusieurs ont été créées spécialement pour l’exposition, mêlent peinture, photographie, installation et performances, comme autant de réappropriations – et de réactivation – des photographies et des films.

Tout au long du parcours, l’exposition propose un véritable partage des regards pour construire de nouveaux récits respectueux des sensibilités et des savoirs béninois. Cette approche a été rendue possible grâce aux nombreuses collaborations établies avec des experts du patrimoine au Bénin, tant dans le cadre du comité scientifique du projet que dans celui de deux missions de documentation menées sur place par le musée départemental Albert-Kahn en 2023-2024, poursuivant ainsi le programme d’Albert Kahn : « s’entrainer à voir, s'entrainer à savoir ».

Scénographie et parcours de l’exposition

L’exposition propose une immersion dans les images de 1930 à travers une scénographie moderne et épurée, la mise en regard des photographies et des films avec de nombreux objets et la présentation spectaculaire des films sous forme de projections grand format.

Le parcours, qui réunit près de 300 œuvres, se compose de cinq sections correspondant à autant d’environnements scénographiques distincts :

- Le Dahomey du père Aupiais

Cette section introductive présente le contexte historique ainsi que la figure de Francis Aupiais, l'initiateur de cette mission des Archives de la Planète.

- La mission Aupiais-Gadmer de 1930

Cette partie présente le second protagoniste de l’aventure, Frédéric Gadmer, et donne aux visiteurs des clés pour comprendre la mission de 1930 (durée, parcours, sujets traités, double corpus filmique, etc.) avant d’y plonger de façon plus complète dans la section suivante.

- Un portrait du Dahomey

Cette troisième section, la plus vaste de l’exposition, explore tour à tour les trois grandes thématiques dont traitent les photographies et les films de la mission

- Colonisation et évangélisation

Compte tenu des circonstances, l’emprise coloniale et les activités missionnaires sont bien sûr au cœur du corpus. Cet espace est notamment l’occasion de présenter Le Dahomey chrétien, film de propagande missionnaire conçu par Aupiais en parallèle de sa documentation de la culture traditionnelle dahoméenne.

- Pouvoir et royauté

L’un des principaux sujets d’étude d’Aupiais concerne le cérémonial entourant les manifestations du pouvoir et les cérémonies royales, notamment funéraires, dans la culture dahoméenne.

- Vodún

Cet espace explore la manière dont Aupiais a documenté les cérémonies vodun, non pas dans le but de les dénigrer mais, au contraire, de démontrer la respectabilité de cette religion qui est, plus globalement, un mode de pensée.

- La fabrique des films

Cette quatrième section propose un pas de côté en examinant les coulisses de la mission et ce que supposait la réalisation d’un film, en 1930, pour les Archives de la Planète. La question de la mise en scène est également abordée et expliquée.

- Partage et héritage

Enfin, le parcours s’achève sur l’évocation de la diffusion de ces images au retour de la mission et leur postérité jusqu’à aujourd’hui. Sont notamment abordées l’Exposition coloniale de Vincennes de 1931, les conférences du pères Aupiais, mais également les travaux menés sur ce fonds depuis 1945 et les réactivations contemporaines proposées par les artistes du Centre for the Less Good Idea de Johannesburg.

Comme lors des expositions précédentes, un parcours destiné aux familles, présenté « à hauteur d’enfants », permet d’aborder les grands thèmes du parcours sous une forme pédagogique et ludique, intégrant des dispositifs de manipulation.

Équipe et partenaires de l'exposition

Commissariat : Julien Faure-Conorton et David-Sean Thomas, musée départemental Albert-Kahn

Scénographie : Agence Explosition

Graphisme : Paula Mutel

Audiovisuels : Fleur de papier

La numérisation et la restauration numérique des films ont été rendues possibles par le soutien du Centre national du cinéma (CNC) et de la fondation Neuflize OBC.

La libre utilisation du film Le Dahomey chrétien a été gracieusement accordée par le Carrefour des cultures africaines de Lyon.

La création de l’œuvre de Roméo Mivekannin, Adangba, a bénéficié du soutien financier de l’Association des Amis du musée départemental Albert-Kahn.

Autour de l'exposition♦ Rencontre et visite Sènami

♦ Ciné-concert Ibilè par Angelo Moustapha ♦ Séance de projection ♦ Atelier créatif en famille Pour tisser « le fil de nos histoires » à partir de 6 ans Bon à savoirDans l’exposition Bénin aller-retour, un parcours de visite à hauteur d’enfant offre des contenus spécialement conçus pour les plus jeunes. |

Informations pratiques

Exposition

Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930

Du 14 octobre 2025 au 14 juin 2026

Mardi à dimanche : 11h-18h (19h d’avril à septembre) – Entrée : 9€/6€/gratuit pour les -26 ans (fermeture le 25 décembre, en janvier, et le 1er mai)

Musée départemental Albert-Kahn

2 rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt

Pour plus d’informations : albert-kahn.hauts-de-seine.fr

♦ Journée inaugurale mardi 14 octobre

Visite guidée à 11h

Après-midi avec la Communauté de communes du Zou (CCZ)

14h30 : les missions de terrain réalisées au Bénin par le musée en 2023 et 2024

16h : une histoire du vodún

Sur réservation : albert-kahn.hauts-de-seine.fr

♦ Visites guidées

Tarif : 11 € - Tarif réduit : 8 € - Sur réservation :

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

- Avec un médiateur du musée

Dimanche 19 octobre à 11h15

- Avec les commissaires de l’exposition

Julien Faure-Conorton et David-Sean Thomas du musée départemental Albert-Kahn

Jeudi 23 octobre à 14h30

En partenariat avec

![]()

Le Monde

et

Écrit par des auteurs français et béninois, l'ouvrage scientifique qui accompagne l’exposition donne l’état de la recherche sur ce fonds et reproduit les principales œuvres exposées. Un livre « augmenté », doublé d’une extension numérique qui donne accès à des extraits des films de la mission, des œuvres contemporaines, des créations musicales et des contenus documentaires. Bénin aller-retour. Regards sur le Dahomey de 1930. Coédition musée départemental Albert-Kahn / GrandPalaisRmnÉditions, 25 €, 192 pages, disponible à la boutique du musée et en librairie. |

Les Archives de la Planète, une ambition documentaire au bénéfice des générations futures Désireux de témoigner des transformations de son temps, le banquier et philanthrope Albert Kahn (1860-1940) emploie sa fortune à la réalisation d’un vaste programme de documentation du monde. Dès 1912, il initie, selon ses propres dires : « une sorte d’inventaire photographique de la surface du globe, occupée et aménagée par l’homme, telle qu’elle se présente au début du XXe siècle ». |

Le musée départemental Albert-Kahn

Situé à Boulogne-Billancourt, le musée départemental Albert-Kahn conserve et valorise l’œuvre d’Albert Kahn (1860-1940), banquier et philanthrope français qui mit sa fortune au service de la connaissance et de l’entente entre les peuples. Outre la collection de photographies et films des Archives de la Planète, il comporte un jardin à scènes paysagères de quatre hectares, incarnation végétale du rêve universaliste de son commanditaire. Une ambitieuse rénovation parachevée en 2022 a permis d’accroître significativement la surface dédiée aux expositions, notamment grâce à un nouveau bâtiment de 2 300 mètres carrés conçu par l’architecte japonais Kengo Kuma, qui fait dialoguer collections d’images et jardin. Le musée a accueilli plus de 600 000 visiteurs depuis sa réouverture.

albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Et retrouvez les photographies et les films des Archives de la Planète en accès libre sur le portail des collections : collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr

Bon à savoir

Le Département engagé dans un programme de coopération internationale avec le Bénin

De nombreuses collaborations ont été établies avec des experts du patrimoine au Bénin, tant dans le cadre du comité scientifique du projet que dans celui de deux missions de documentation menées sur place par le musée départemental Albert-Kahn en 2023-2024, poursuivant ainsi le programme d’Albert Kahn : « s’entrainer à voir, s'entrainer à savoir ». Ces missions de terrain ont été réalisées dans le cadre du programme de coopération entre le Département des Hauts-de-Seine et la Communauté de communes du Zou au Bénin.

Dans le cadre de sa politique de solidarité internationale, le Département participe, à son échelle, à un développement mondial plus équilibré. Cela se traduit notamment par des relations de coopération internationale avec le Bénin, mais aussi l’Arménie, le Cambodge, et Haïti, avec pour principal objectif de lutter contre l’insécurité alimentaire.

EN SAVOIR PLUS

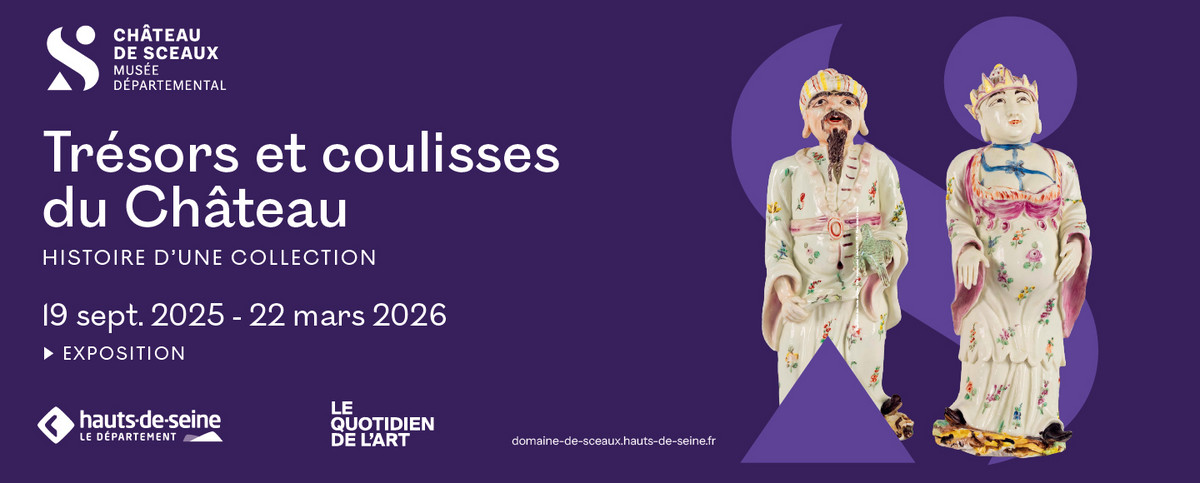

Trésors et coulisses du Château. Histoire d’une collection, aux Anciennes Écuries du Domaine départemental de Sceaux du 19 septembre 2025 au 22 mars 2026

L’exposition "Trésors et coulisses du Château. Histoire d’une collection" prendra place aux Anciennes Écuries du Domaine de Sceaux, parc et musée départementaux, du 19 septembre 2025 au 22 mars 2026. Ce nouveau rendez-vous est l’occasion unique d’admirer dès la rentrée des œuvres et objets restés longtemps méconnus, secrets des collections du Château de Sceaux, musée départemental.

L’exposition "Trésors et coulisses du Château. Histoire d’une collection" retrace l’aventure patrimoniale du fonds inestimable du Domaine départemental de Sceaux depuis l’ouverture du musée de l’Île-de-France, en 1937. Au fil du temps et des acquisitions, les collections se sont recentrées sur les grandes figures qui ont marqué l’histoire du Domaine.

Les cent cinquante œuvres présentées témoignent de l’identité singulière du Château de Sceaux, musée départemental. Pour l’occasion, certaines pièces rares, tenues en réserves pour leur fragilité, sortent de leur réserve pour la première fois. Vous découvrez par exemple le spectaculaire transparent des Quatre Saisons de Carmontelle, un dessin de 42 mètres de long, ou encore des objets insolites, comme une fontaine à coco du XIXe siècle, des porcelaines de la manufacture de Sceaux, et une sélection d’ouvrages et de textiles.

De l’inventaire à la restauration, explorer les coulisses de la sauvegarde du patrimoine

Au-delà des œuvres, le parcours invite le visiteur à découvrir les coulisses du musée en abordant successivement différentes thématiques, comme la gestion des collections, ou les expertises nécessaires afin d’assurer leur conservation, leur documentation, et leur transmission. Un parcours invite le visiteur à explorer les étapes-clés qui garantissent la sauvegarde de ce patrimoine, de l’inventaire à la restauration.

Cette exposition rend hommage aux métiers liés aux musées dans toute leur diversité, à la variété de ses collections, et à ce patient travail de l’ombre qui permet d’en révéler les richesses. Plusieurs niveaux sont proposés pour tous les publics, dont un parcours enfant, des livrets adaptés, et des dispositifs de médiation.

Un parcours pensé pour révéler les trésors du musée

La première partie retrace la construction de la collection, depuis les acquisitions de l’ancien musée de l’Île-de-France en 1937, jusqu’aux achats récents. Elle met en lumière les grandes donations du XXe siècle, ainsi que des événements moins connus qui ont enrichi les collections, comme le Prix de l’Île-de-France ou les collaborations avec le musée Carnavalet. Cette section aborde également des opérations techniques indispensable, telles que la tenue de l’inventaire.

La seconde partie révèle les trésors du musée, avec une sélection d’œuvres phares. L’exposition comprend aussi une section sur la conservation, portant sur les altérations des objets, leur restauration, et les mesures de conservation prises pour les pièces fragiles : arts graphiques, éventails, textiles… Deux espaces sont aussi consacrés au conditionnement des œuvres et à la préparation d’une exposition.

Les Quatre Saisons, Louis Carrogis dit Carmontelle, 1798 © CD92

Au programme jusqu'à décembre

♦ Visites guidées

Tous publics

Rendez-vous aux Anciennes Écuries

Plein tarif 7 € / Tarif réduit : 5 €

En septembre et octobre

Tous les jeudis à 15h et les dimanches 28 septembre, 5, 12, 19 et 26 octobre à 16h (1h30) – soit tous les dimanches de la période sauf le 21 septembre

En novembre et décembre

Tous les jeudis à 15h (1h30) et les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 novembre et 7, 14, 21 et 28 décembre à 15h30 (1h30)

♦ Visite atelier - Vie des collections

Après avoir découvert l’exposition, apprenez à manipuler et à étudier les objets d’une collection d’un musée !

Pour les familles - dès 8 ans

Rendez-vous aux Anciennes Écuries

Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 €

Dimanches 30 novembre et 21 décembre à 10h30 (2h)

♦ Visite flash - Objets insolites

Percez le secret de certaines œuvres présentées dans l’exposition : la Fontaine à coco, la Boite à oubli ou encore la Porte de prison...

Tous publics

Sans réservation

Rendez-vous aux Anciennes Écuries

Inclus dans le billet d’entrée du musée

Dimanche 7 décembre à 14h30 (2h)

Information pratiques

Exposition

"Trésors et coulisses du Château. Histoire d’une collection"

Du 19 septembre 2025 au 22 mars 2026

Du 1er mars au 31 octobre : 14h à 18h30

Du 1er novembre au 28 février : 13h à 17h

Dernière admission 30 minutes avant la fermeture

Billetterie sur place – Entrée : 6€/5€/4€

domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr

Une exposition organisée en partenariat avec le Quotidien de l’Art

Atala, 1801. Voyage illustré au cœur d’un roman à la Maison de Chateaubriand - Domaine départemental de La Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry. Prolongation jusqu'au 29 mars 2026

Atala 1801, un premier roman qui fait date dans l'histoire de la littérature

Éditions et rééditions, source inépuisable de nombreux artistes, produits dérivés, imitations, contrefaçons, traductions, parodies… les collections de la maison de l'écrivain témoignent du succès fulgurant et durable du texte de Chateaubriand. Au tout début du XIXe siècle, c’est Atala qui lui apporte la gloire et lance sa carrière littéraire.

Retour aux sources

« Si l’on en croit les Mémoires d’outre-tombe,c’est l’argent gagné grâce à Atala qui permet à l’auteur d’acquérir la Vallée-aux-Loups, explique Anne Sudre, directrice de la Maison de Chateaubriand et commissaire de l’exposition Atala, 1801. Voyage illustré au cœur d’un roman qui s’ouvre cet automne. L’idée est de mettre Chateaubriand et nos collections exceptionnelles au cœur des expositions et de la programmation. Nous voulons faire voyager le public grâce à cette histoire et aux images qu’elle a inspirées. Il s’agit en même temps de montrer l’importance du roman dans la carrière littéraire de l’écrivain et pour la littérature en France. » Un projet d’autant plus évident que la Maison conserve le fonds patrimonial le plus riche au monde autour de la figure d’Atala, avec près de 330 pièces de collection, œuvres et objets d’art, estampes, manuscrits…

Éventail décoré représentant « Les adieux de Chactas à Lopez », vers 1820-1830, papier, bois, pigments, Maison de Chateaubriand © CD92/Julien Garraud

Génie de la littérature

Le roman raconte les amours contrariés d’Atala et de Chactas, deux jeunes Indiens d’Amérique issus de tribus ennemies. À leur suite, Chateaubriand entraîne le lecteur dans le Nouveau Monde, des rives du Mississipi aux forêts de Floride, et ses sublimes descriptions des paysages résonnent avec l’exaltation des sentiments. « Avec Atala, puis René publié l’année suivante, il apparaît comme le père du romantisme en France. Le récit contient déjà les thèmes récurrents de son œuvre : les amours impossibles, les destins croisés, la valeur morale du christianisme, la nature. » Dans son propos liminaire, l’exposition retrace la genèse du texte, son écriture, ses sources, à commencer par le voyage de l’écrivain en Amérique en 1791 grâce auquel Atala a vu le jour, et revient sur son succès : « Le livre a immédiatement été traduit dans de nombreuses langues, en anglais, en italien, en espagnol… Des critiques montrent à quel point il a bousculé l’écriture et la littérature classique. Édité et réédité, Atala inspire poèmes, romans et parodies. Il a également fait l’objet de nombreuses contrefaçons, à Avignon où Chateaubriand s’est rendu en personne pour une saisie, ou encore en Belgique. »

Cliquez sur les images pour les agrandir

Un voyage illustré

L’exposition s’organise autour des douze épisodes clés de l’histoire, mêlant des extraits et des œuvres, pour la plupart conservées dans les collections de la Maison. « Dès la parution d’Atala, les beaux-arts, les arts décoratifs, le théâtre et la musique s’emparent du sujet. Les grands artistes ont peint, sculpté, dessiné, gravé Atala », en particulier les funérailles de la jeune Indienne, sujet du célèbre Atala au tombeau peint par Girodet en 1808, maintes fois copié et décliné en gravures.

Autre preuve du retentissement du roman, le fait que « Gustave Doré le choisisse en 1863 pour illustrer les grands textes de la littérature du XIXe siècle. Avec trente planches, l’artiste va au-delà des épisodes habituellement représentés et donne plus de place à la nature et aux Indiens. » Certaines acquisitions récentes sont présentées pour la première fois au public, dont La Veillée funèbre d’Atala, une peinture à l’huile de l’époque romantique par Louis Tiberghien acquise en 2022 et récemment restaurée, parmi d’autres œuvres inédites habituellement conservées en réserve.

Interprétations et réinterprétations

L’engouement populaire est tel qu’il génère des produits dérivés. « C’est assez extraordinaire et c’est une première pour un roman en France. » L’atalamania se propage. Comme le montrent les différentes vitrines, elle gagne « des objets décoratifs, des pendules, des tasses, un plateau de déjeuner, un éventail, des toiles imprimées avec les principales scènes du roman produites dans de grandes manufactures, et des objets publicitaires... » Pour Anne Sudre, l’objet le plus original est « La mort d’Atala sur une huître perlière, une "camelote de bagne" pour les touristes, gravée par un bagnard, un certain Joseph Muller, en Nouvelle- Calédonie dans les années 1875-1888 d’après une illustration d’un journal du Havre. Illustration qui reprenait elle-même un tableau aujourd’hui disparu dont l’huître reste l’un des derniers témoignages. »

L’histoire continue

Des éditions illustrées des années 1950 prouvent la longévité de l’œuvre. « La maison d’écrivain la remet au goût du jour : depuis 2023, les jeunes qui participent au prix Chateaubriand des collégiens reçoivent une édition d’Atala illustrée et la politique d’acquisition se poursuit, en particulier pour les traductions. Nous nous sentons dépositaires de ce trésor de la langue française et nous voulons continuer à le faire vivre. » Une aventure littéraire, éditoriale, artistique, commerciale et imaginaire à voir dès le 4 octobre.

Programmation autour de l'expositionSur réservation : 01 55 52 13 00 ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr Tout au long de l’année

|

Exposition Atala, 1801. Voyage illustré au cœur d’un roman

Du 4 octobre 2024 au 28 septembre 2025

PROLONGATION JUSQU'AU 29 MARS 2026

Ouvert du mardi au dimanche : de 13h à 18h (en octobre), de 13h à 16h30 (de novembre à février), de 13h à 18h (en mars), de 13h à 18h30 (d’avril à septembre)

Le week-end : de 10h à 12h et l’après-midi selon les horaires ci-dessus

Maison de Chateaubriand – Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

87 rue de Chateaubriand, 92290 Châtenay-Malabry

vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

♦ Les partenaires de l'exposition

Guide Vallée-Culture n°76 septembre-octobre 2024